岩原古墳群の特徴

装飾古墳館の芝生に広がる

大小さまざまな13基の古墳が

国史跡「岩原古墳群」です。

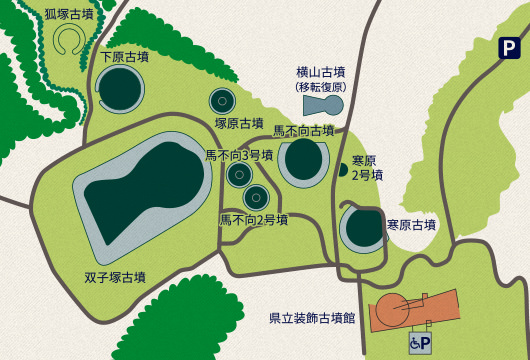

岩原古墳群は古墳時代中期(5世紀代)に造られました。熊本県内最大級:全長107mの前方後円墳「岩原双子塚(ふたごづか)古墳」を中心に、下原(しもばる)古墳、塚原(つかはら)古墳、馬不向1~3号墳、寒原(かんばる)1~5号墳など、大小11基の円墳が点在しています。

岩原双子塚古墳

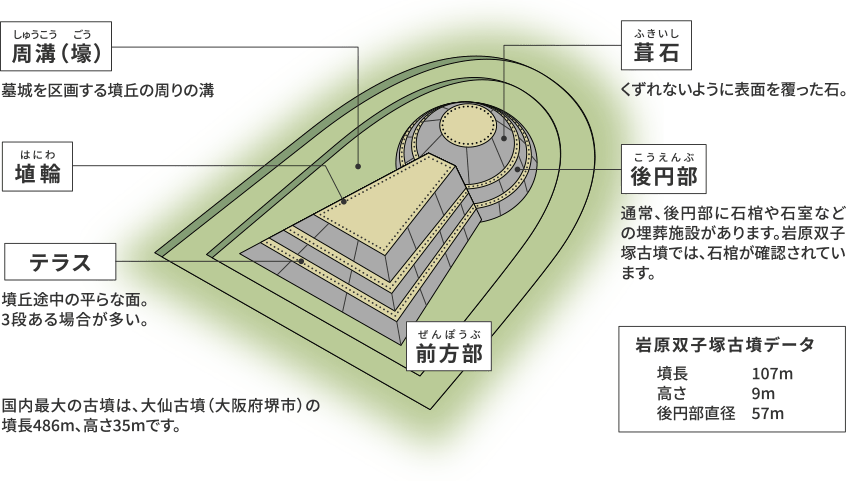

岩原双子塚古墳は本館最大の前方後円墳。墳丘の長さ107m × 後円部直径57m × 高さ9m

日本有数の国指定史跡。地域一帯を治めていた人のお墓だと考えられています。

古墳群の中でも最も大きな岩原双子塚古墳は、前方部と後円部の境目に突提(とったい)と呼ばれる祭壇があるのが特徴です。また、墳丘の周辺を馬蹄(ばてい)形に周溝(しゅうこう)を巡らせています。墳丘は3段築盛(さんだんちくせい)という前方後円墳では定型の構造。その表面には崩れるのを防ぐ目的で葺石(ふきいし)が敷き詰められているようです。また、段丘の平坦部には円筒埴輪(えんとうはにわ)を並べて埋めてあることが分かっています。

ではこの古墳の主(あるじ)はどのような埋葬施設(まいそうしせつ)に葬られているのでしょうか。発掘調査が実施できていないため詳しいことはわかりませんが、過去の地中レーダー探査などからは家形石棺(いえがたせっかん)が直接埋めてあるとみられています。

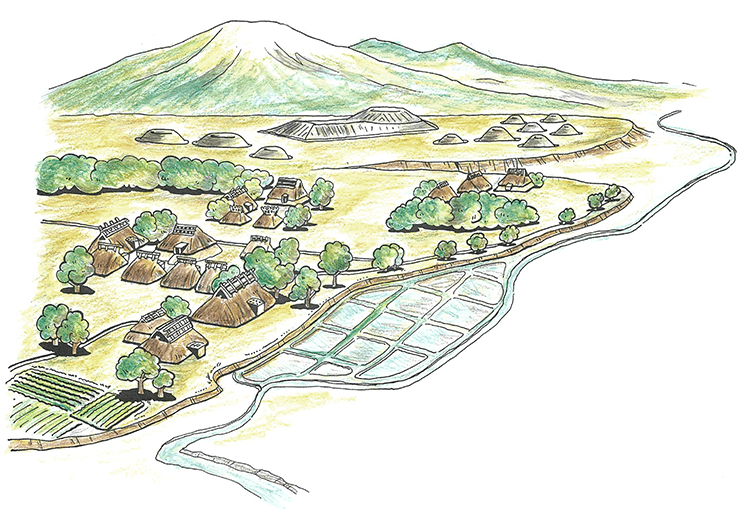

今から約1500年前、

この台地には前方後円墳と

それを囲むように広がる一族や

家来の円墳、さらに周囲には墳丘(※)を

持たない庶民の墓が造られていたようです。

※墳丘とは古墳の盛土のことを指します

第1号小円墳遺跡・第2号小円墳跡

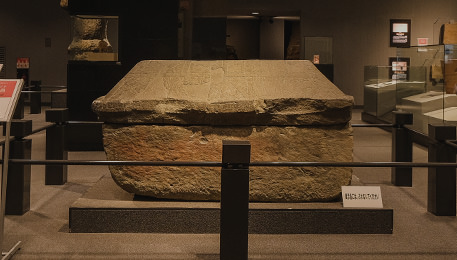

写真右の真ん中には阿蘇溶結凝灰岩(あそようけつぎょうかいがん)製の板石を組み合わせて造られた箱式石棺があります。

装飾古墳館を建設する際に発掘された古墳を発掘した状況を実物大の模型で再現したものです。この下に本物が埋め戻されています。発見された時にはすでに盛り土は削られ、石の棺とそれを囲むドーナツ形の溝だけになっていました。

石蓋土壙墓(せきがいどこうぼ)

弥生・古墳時代に流行した墓壙の一種。地下に長方形の竪壙を掘り、死者を収容したのち、板石、割石などを並べて蓋としています。

第1号小円墳遺跡・第2号小円墳跡に隣接しており、円墳の石棺と同じ材質の石材を使った石蓋(せきがい)土壙墓で墳丘を持たない墓であったようです。

横山古墳(移築復元)

長さ39.5m、後円部直径29m、高さ5mの小型の前方後円墳(装飾古墳)

※時期により中を見学できます。

岩原古墳群の楽しみ方

古墳館の屋上からスロープで下っていくと左手に岩原古墳群を眺めることができます。

中央には前方後円墳である双子塚が、当時と変わらない雄大な姿を見せており、その周辺を大小の円墳が取り囲んでいます。

双子塚古墳エリアは綺麗に整えられた芝生の美しさを見ながら舗装された園路をゆっくり歩くことができる「癒しの空間」を提供しています。

あわせて古墳時代の埴輪を復元してある「はにわ公園」では長椅子を設置してあり、休憩所としてお使いいただけるよう整備しています。季節ごとに様々な表情を見せる古墳公園で一日をゆっくりとすごしてみませんか。

岩原横穴墓群

総数131基の大規模な横穴墓

岩原古墳群がある台地の北側から西側の崖面に造られいます。現在、Ⅰ群からⅤ群に分かれており、総数131基の横穴墓が知られています。このうち線刻や浮彫で表現された装飾横穴墓が8基あります。駐車場のすぐ前にある32号墓の入り口横には靭(ゆぎ)と呼ばれる矢筒の装飾文様を見ることができます。

なぜ岩原横穴墓群はつくられたのか?

岩原横穴墓群は今から約1500年前頃に造られました。

当時の豪族に仕えていた人々が自分たちの家族のために造ったお墓だと考えられています。

穴のひとつひとつがお墓になっており、この近くに住んでいた人たちによって造られました。ひとつの家族でひとつの横穴を使っていたようです。

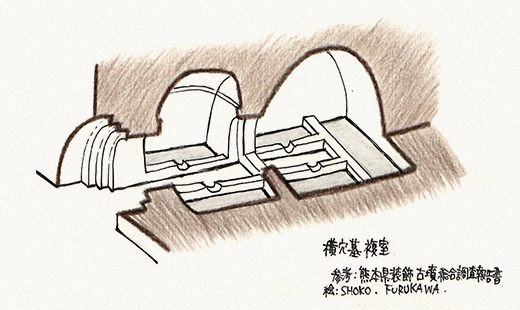

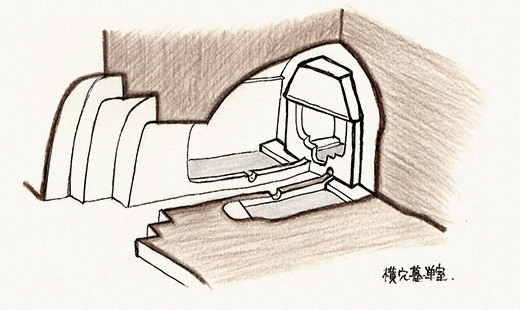

亡くなった人のための寝床がつくられており、中は仕切りで分けられて、頭を置く枕がつくられているものもあります。

外からみえる穴の奥の様子